Cet article de Nicolas Rouche a été publié en 1989 dans la Revue de Louvain. Il a été repris, avec quelques modifications mineures, comme chapitre de l’ouvrage de Rudolph Bkouche, Bernard Charlot et Nicolas Rouche, Faire des mathématiques : le plaisir du sens, Éditions Armand Colin, 1991.

L’analphabétisme mathématique est un phénomène répandu, et contrairement à l’analphabétisme tout court, il atteint dans des proportions graves toutes les couches de la population dans tous les pays. On rencontre partout des personnes qui ne savent rien faire en mathématiques au-delà des opérations élémentaires sur les nombres naturels (1, 2, 3, etc.). La plupart d’entre elles sont par ailleurs à l’aise dans d’autres domaines, se comportent dans la vie de manière sensée et semblent jouir d’une intelligence absolument normale, dans la mesure où l’on peut donner un sens clair au terme intelligence. Leur incapacité en mathématiques en est d’autant plus étonnante.

Ces personnes doivent se faire assister dans les moindres difficultés mathématiques de la vie pour lire une carte ou un plan à l’échelle, ou une carte météorologique, pour comprendre le livret d’usage d’un appareil, pour débrouiller leur facture d’électricité, les données d’un prêt à tempérament, pour changer d’unités, calculer une moyenne pondérée, lire un diagramme économique, comprendre des données ou une analyse statistique simple, etc., etc. Ensuite, elles n’ont accès à aucune des disciplines qui font un usage, fut-il modeste, des mathématiques. Elles sont handicapées au moment d’aider leurs enfants face à beaucoup de difficultés scolaires. Enfin, last but not least, il leur manque, avec une source de joies, l’accès à un registre culturel non négligeable.

Or, si cette forme d’analphabétisme est si répandue, ce n’est certes pas par défaut d’enseignement. Personne ou presque n’échappe aux leçons de mathématiques depuis l’école primaire et jusqu’à dix-huit ans, fin de la scolarité obligatoire. Quelqu’un, et il doit être très rare, à qui on n’aurait enseigné cette science que pendant trois heures par semaine au long de ses douze années d’études l’aurait apprise pendant au moins 1.200 heures, sans compter celles des devoirs à domicile. C’est beaucoup pour n’en retenir que le babebibobu.

On pourrait croire, à première vue, que l’ignorance des mathématiques est le fait de ceux qui ont subi des échecs dans cette branche au cours de leurs études. Mais paradoxalement on trouve aussi nombre d’adultes qui, ayant passé tous les examens sans difficulté majeure, ont quasiment tout oublié après quelques années d’inactivité mathématique : rien ou presque ne les a frappés au point qu’ils aient retenu autre chose que le sentiment général d’une activité assez gratuite. Mais bien entendu, il y a aussi l’échec en mathématiques, phénomène social de grande ampleur. On ne peut pas l’appeler catastrophe, car si une catastrophe est un phénomène brutal, il est momentané, tandis que l’échec en mathématiques est constant : c’est chaque année que des centaines de milliers d’élèves et d’étudiants tombent au champ d’honneur des cours de mathématiques. L’échec en math est une des causes, et bien entendu non la seule, de l’échec scolaire. Il a des conséquences économiques incalculables, ne serait-ce que par la masse des années de travail perdues.

Est-ce que la persistance de tous ces malheurs serait due au fait que les “milieux responsables” n’auraient pas assez cherché à améliorer l’enseignement dans les années récentes ? A coup sûr non, et ce n’est ni la volonté, ni les efforts qui ont manqué. C’est bien là un autre paradoxe : les mathématiques sont, parmi toutes les disciplines, celle qui depuis vingt ans a le plus spectaculairement cherché à améliorer son enseignement. La réforme dite des “maths modernes” a été une tentative sans précédent de rendre l’acquisition des mathématiques moins confuse, plus progressive et donc plus simple et efficace. Malgré l’intelligence de cette réforme, malgré l’évidente bonne volonté de ses promoteurs à tous les niveaux, rien n’y a fait : les taux d’échec se sont maintenus ou ont empiré, les adultes oublient les mathématiques à la même vitesse qu’avant. L’analphabétisme mathématique n’a pas régressé.

Il y a de quoi, comme on dit, se poser des questions. On dirait presque qu’une fatalité pèse, non pas sur les mathématiques comme telles (elles n’ont jamais été si vivantes au plan de la recherche), mais sur leur enseignement. C’est au point qu’un mathématicien, parmi ceux qui ont été le plus mêlés à la réforme des maths modernes, a écrit récemment un ouvrage[1]A. Revuz, Est-il possible d’enseigner les mathématiques ?, P.U.F., Paris, 1980. au titre significatif : “Est-il impossible d’enseigner les mathématiques ?”. Evoquer une fatalité n’est bien entendu qu’une façon de parler, car mieux vaut ne pas croire aux forces obscures. Il ne faut pas perdre courage. D’ailleurs, beaucoup de réflexions ont été consacrées depuis quelques années à analyser d’une part l’inefficacité des “maths modernes” et, d’autre part, plus généralement, la difficulté très ancienne, séculaire, d’apprendre les mathématiques, “modernes” ou pas. Peut-être a-t-on maintenant l’un ou l’autre élément d’explication supplémentaire.

L’un de ces éléments a trait au problème du sens en mathématiques, ce à quoi nous consacrons le reste de cet article.

Mais pour cela, il faut d’abord donner une idée de ce que sont les mathématiques. Et force est de constater que si l’analphabétisme mathématique est chose répandue, la méconnaissance de ce qu’est cette science l’est sans doute encore davantage. Les idées reçues et fausses pleuvent. L’une des premières est que faire des mathématiques, c’est calculer, manier des chiffres ou des symboles “cabalistiques”. Or la majorité des mathématiciens n’aiment pas calculer. Faire des mathématiques, c’est bien davantage penser, quoique parfois, voire souvent (cela dépend du domaine où on travaille), on est obligé de calculer pour continuer à penser. On dit aussi que faire des maths est une activité purement déductive : or s’il est vrai que c’est en général chercher à produire du déductif, à prouver déductivement quelque chose, cela se passe dans le désordre apparent de la pensée créatrice. Aucun théorème, aucune théorie n’a vu le jour d’emblée dans sa forme déductive achevée.

On croit que faire des maths revient toujours à chercher l’unique bonne solution (“c’est vrai ou faux, blanc ou noir, 2 et 2 font 4 pas autre chose”) par l’unique bonne méthode et que pour y arriver, la rigueur est la vertu principale. Qu’en particulier l’imagination et l’intuition n’ont pas cours en mathématiques, mais sont réservées aux arts, aux lettres, peut-être aussi aux sciences humaines. Or en mathématiques, la multiplicité des solutions et des voies d’approche est le pain quotidien, l’imagination est une qualité cruciale (aller chercher les arguments où ils sont, parfois loin) et toute compréhension profonde est intuitive (contrôler pas à pas les chaînons d’une démonstration ne suffit jamais).

On croit que les mathématiques sont une science achevée et qu’il faut les apprendre dans la forme qui leur aurait été donnée une fois pour toutes. Que de personnes s’étonnent qu’il y ait de la recherche en mathématiques ! Or il n’y en a jamais eu autant : le flot des découvertes s’amplifie. Chaque décennie en apporte de capitales.

Alors qu’au début de cet article nous évoquions des faits que tout le monde constate (l’analphabétisme, l’impuissance de l’enseignement, les échecs, etc.), réfuter les idées fausses qui circulent sur les mathématiques relève à peu près nécessairement de l’argument d’autorité. C’est bien délicat, mais sans doute inévitable. Force est de le constater : les mathématiciens professionnels ne cessent de s’étonner de la méconnaissance du public pour leur discipline, et pour l’essentiel, ils n’arrivent guère à en transmettre une idée plus juste. Essayons malgré tout de faire comprendre ce que peut être le problème du sens en mathématiques.

Bien entendu, la vraie solution consisterait à proposer au lecteur de se mettre à quelque (ou quelques) problème qui lui montrerait la chose de l’intérieur : impossible dans le cadre d’un texte aussi bref. Et d’ailleurs, cette simple proposition suffirait à faire fuir la majorité des lecteurs.

Reste une solution, celle de la métaphore : “c’est comme” telle autre chose que vous connaissez bien. Désagréable, car on ne sort pas de l’argument d’autorité, sans compter qu’aucune métaphore n’est adéquate. A défaut de mieux, essayons.

Les quelques lignes suivantes nous serviront de point de départ. Elles sont extraites d’un article[2]N. Bourbaki, L’architecture des mathématiques, dans F. Le Lionnais (éditeur), Les grands courant de la pensée mathématique, Cahiers du Sud, 1948. de N. Bourbaki (ce nom est le pseudonyme d’un groupe célèbre de mathématiciens français) :

“… chaque structure apporte avec elle son langage propre, tout chargé de résonances intuitives particulières, issues des théories d’où la dégagée l’analyse axiomatique (…) ; et pour le chercheur qui brusquement découvre cette structure dans les phénomènes qu’il étudie, c’est comme une modulation subite orientant d’un seul coup dans un direction inattendue le courant intuitif de sa pensée, et éclairant d’un jour nouveau le paysage mathématique où il se meut.”

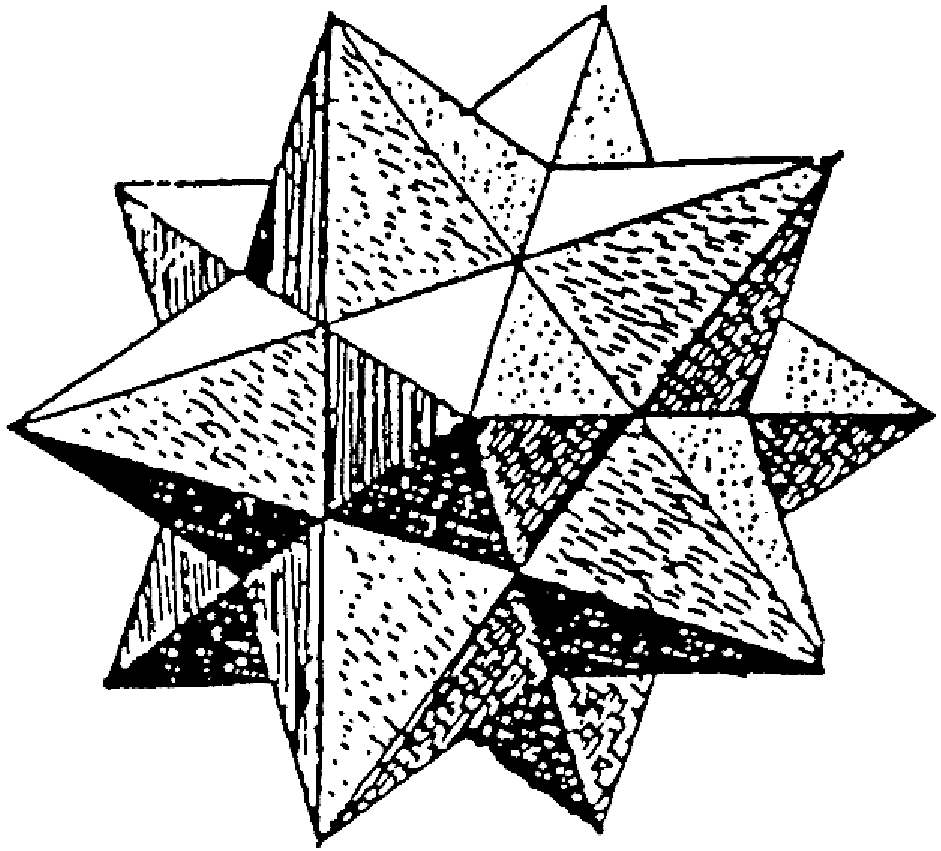

Relevons d’abord que le mathématicien se meut dans un paysage, qu’il y étudie des phénomènes et que sa pensée y suit un cours intuitif, Il s’agit bien entendu d’un paysage mental et de phénomènes mentaux. Des nombres, des ensembles, des structures s’y combinent, s’y ordonnent, s’y appliquent les uns dans les autres ou sur les autres, formant des sortes d’architectures. L’esprit s’y dirige, opère sur des choses, vérifie des hypothèses, crée de nouveaux objets de pensée, guidé par des intuitions de natures très diverses mais dont les plus communes sont géométriques et cinématiques : des courbes, des surfaces, des volumes, des flèches, des mouvements, des rythmes peuplent l’imagination du mathématicien et l’aident à se diriger dans un univers conceptuel qui dépasse la perception commune.

Il se meut dans son paysage, mais il ne s’agit pas d’une promenade au hasard, Il veut aller quelque part, résoudre un problème, une énigme. Pour cela, il regarde au loin l’endroit qu’il voudrait atteindre, puis à moyenne distance à la recherche de voies de passage vers ce lointain désiré. Ensuite, il essaye de faire quelques pas dans la bonne direction en regardant attentivement son environnement immédiat. C’est à ce moment là sans doute que son activité ressemble le plus à l’idée commune que l’on s’en fait. Il amorce un raisonnement, en ne s’appuyant strictement que sur des choses dont il est sûr et en respectant strictement les règles de la logique. Il se plonge pour un moment dans un type d’activité sévèrement réglementé. il s’oblige à la rigueur dans un univers de sens très étroit. Mais cela ne dure guère, car bientôt il lui faut faire le point, constater où il en est, regarder à nouveau à longue et moyenne distance pour savoir vers où diriger ses prochains pas, ceux qu’il fera en surveillant à nouveau de près sa démarche. Son activité se joue ainsi en contrepoint entre un univers de sens large et riche, et un autre étroit et rigide. Ce dernier est tout entier ordonné au premier et n’aurait sans lui aucune raison d’être.

Un mot encore pour tenter de dire ce que sont ces structures dont parle Bourbaki. Présenté comme ci-dessus, le monde de phénomènes et d’intuitions du mathématicien risque d’apparaître un peu comme un bric-à-brac, même si nous avons déjà parlé, à son sujet, d’architectures. Or tel n’est pas le cas. L’analyse axiomatique consiste à dégager, en divers endroits du paysage, une forme commune (on dit une structure) souvent très riche de propriétés, mais reconnaissable à un tout petit nombre d’indices (des axiomes). Lorsque le mathématicien découvre dans un coin de son paysage que les quelques propriétés de départ qui définissent un groupe (ou un champ, ou un espace vectoriel, etc., chacune de ces choses est une structure) sont vérifiées, alors il est sûr tout d’un coup que toutes les propriétés de la structure de groupe sont vérifiées, car elles découlent logiquement des propriétés de départ. D’où cet éclairage nouveau dont parle Bourbaki : on reconnaît quelques propriétés, et soudain une foule de choses deviennent lumineuses. C’est comme si on avait trouvé le bon interrupteur : une petite pression de la main, et l’ombre recule.

Mais, dira-t-on sans doute, tout cela est l’affaire des mathématiciens, et non des élèves ou du commun des mortels. Grand bien leur fasse si cela les amuse de promener leur intelligence dans un paysage d’idées dont la consistance nous échappe. Paix aux abstracteurs de quintessence, mais laissez nous à notre aise dans notre univers familier et bien concret. Renvoyer ainsi les mathématiques aux mathématiciens serait mal comprendre la portée de cette science. Toute abstraite qu’elle paraisse, elle s’enracine dans les phénomènes les plus familiers et y retourne sans cesse. Autant dans son histoire millénaire que dans sa genèse au sein de chaque esprit, elle part de 1, 2, 3, 4, …, des opérations élémentaires sur les nombres et les mesures, des parallèles, des angles, des polygones, des courbes et surfaces communes, des symétries, des limites. etc., etc. Elle a ses racines dans le monde des perceptions et des actions qu’en retour elle aide à comprendre et ordonner.

Revenons maintenant aux élèves. L’enseignement des mathématiques est ainsi pratiqué, non pas toujours mais assez souvent, que l’élève est plongé dans un paysage où trop peu de choses lui sont familières. On tente de lui inculquer les mathématiques telles qu’elles sont, sans lui donner le temps d’expérimenter des phénomènes, de se poser des questions, d’essayer des réponses personnelles. Il est comme parachuté, venant de son paysage quotidien où il est assez à l’aise, dans le paysage du mathématicien où il est semblable à un myope profond. Il ne voit ni à moyenne, ni a fortiori à longue distance. Il ne peut donc former de projet, ni se poser de questions d’une certaine portée. Les mathématiques qu’on lui enseigne répondent à des questions qu’il ne se pose pas. Il ne voit pas plus loin que la pointe de ses souliers.

Ainsi, privé de contexte, de sens large, d’intuitions, ce qu’il peut encore faire, c’est suivre les instructions du professeur, appliquer les règles pour poser successivement un pied devant l’autre sans tomber. Il expérimente cette partie des mathématiques dictée par l’esprit de rigueur, partie indispensable mais sans objet tant qu’elle ne débouche pas sur le reste. Il apprend le sens étroit, celui de la déduction ou du calcul pas à pas, sans le sens large. Il ne sait pas où il va. Il demande “à quoi ça sert ?” et on lui répond “tu verras plus tard”.

Il y a trois sortes d’élèves. Ceux qui, dans ces circonstances, font confiance au professeur, appliquent scrupuleusement les règles la plupart du temps sans en comprendre l’intention, et soit attendent de découvrir plus tard la pertinence de cette science étrange, soit s’imaginent qu’elle est telle qu’ils la perçoivent, c’est-à-dire arbitraire et gratuite. Si ces élèves-là s’accrochent, ils finissent, à force d’avancer pas à pas, par découvrir des zones de plus en plus large du paysage mathématique. D’autres n’arrivent pas à assimiler des règles pour eux sans objet et trébuchent à coups répétés. Comme tout homme a besoin de sens, ils s’évadent dans un univers parallèle, retournent en pensée du paysage mathématique à leur paysage familier et produisent les contre-sens les plus cocasses. Ce sont de “mauvais élèves”. Ils se découragent. D’autres encore refusent tout simplement de faire des pas sans savoir pourquoi, ce qui, soit dit en passant, est plutôt un signe de santé intellectuelle. Et c’est alors pour eux l’échec immédiat.

Qu’on comprenne bien, et avec les nuances qui s’imposent à tout prix la parabole du myope profond perdu dans le paysage du mathématicien est d’une crudité exagérée. Elle est seulement là pour faire comprendre un type de situation, celui qui résulte d’une frustration de sens. Il est clair que tout professeur de mathématiques tente d’échapper à cela. Mais la réalité institutionnelle, les programmes, la tradition, la formation des maîtres et même la nature des mathématiques rendent les choses difficiles. Toute conceptualisation, toute symbolisation prématurées, non justifiées par une familiarité suffisante avec un nombre approprié de phénomènes, ne répondant pas à des questions assez pressantes, mettent en danger de tomber dans le pur formel.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Puisque cet article est destiné à un public très large, prenons un exemple élémentaire. Le lecteur se souviendra peut-être de la règle pour diviser par une fraction : on multiplie par la fraction renversée. Cela, c’est la règle pure, c’est le pur formel. Mais pourquoi procède-t-on ainsi ? L’explication est un retour au sens. Tentons-la. Soit à diviser 6 par 2/5. Si on demandait de diviser 6 par 2 (et non par 2/5), cela reviendrait à chercher combien de fois 2 va dans 6 et le résultat est (1/2) x 6. Mais en fait, on veut diviser non par 2, mais par 2/5, ce qui est 5 fois plus petit. Donc 2/5 ira dans 6 cinq fois plus que 2. Le résultat est donc 5 fois plus grand, ce qui fait (5/2) x 6.

Lorsqu’un élève reconnaît une structure, mais dans un paysage mathématique insuffisamment exploré, il ne perçoit pas cet éclairage nouveau des phénomènes dont parle Bourbaki, il ne voit que la réverbération du brouillard. La structure exhibée ne lui apporte l’explication de rien, elle demeure au niveau formel.

Lorsqu’un élève exécute, selon les règles, des calculs algébriques qui ne sont motivés par aucune question et dont personne n’attend le résultat, à part le professeur qui comptabilise les fautes, il travaille au niveau formel, sans embrayer sur des idées, à vide.

Apprendre des mathématiques, faire des mathématiques, c’est penser, ce n’est pas appliquer des règles, ce n’est pas chercher l’unique bonne réponse par l’unique bonne méthode. Et il est par ailleurs parfaitement possible de faire faire des mathématiques à des personnes de tous âges, quelle que soit leur formation antérieure, à condition de leur poser des questions qui d’une part aient une signification dans leur univers, et d’autre part les mettent en difficulté, constituent pour elles des défis ni trop petits ni trop grands.

Bien comprendre cela, c’est se donner un atout contre l’analphabétisme mathématique, tant il est vrai que tout homme a besoin de sens. L’analphabétisme mathématique n’est pas une fatalité. Mais on ne le réduira pas en bricolant. Il faut creuser à jour la racine, pour retrouver partout le sens.