| Retour au texte introductif De la course du Soleil aux cadrans solaires |

|---|

Activités pour chercher

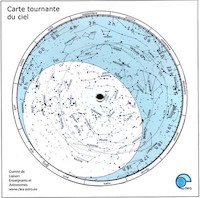

Procurez-vous une carte tournante du ciel sur la table, par exemple celle proposée par le CLEA et ayez un globe terrestre à portée de main.

Pour les besoins de l’exercice, imaginons que nous nous trouvons en un lieu de l’hémisphère Nord, situé à une latitude de 50°N.

1. Quelle région du ciel (du globe céleste) est représentée sur la carte ? Comment l’utilise-t-on ?

2. Quelle partie du ciel (de la carte) voit-on à un moment donné depuis notre lieu d’observation ? Et en un jour ?

3. Y a-t-il des étoiles au zénith de notre lieu d’observation ?

4. Donnez le nom d’une étoile brillante que l’on pourra voir au zénith le 15 aout à 22h00.

- Y a-t-il des étoiles que l’on pourra voir toute la nuit ?

- Repérez une étoile qui frôle l’horizon.

- Toujours pour le 15 aout, repérez une étoile qui se lève et une autre qui se couche vers 23h00.

Solutions. Voir Avec une carte du ciel – solutions

Activités pour structurer

1. Reprenez le schéma du modèle 2, construit dans le chapitre Silence on tourne. Ajoutez-y Sirius, une étoile très brillante de la constellation du Grand Chien (située environ 16° sous l’équateur céleste ; on dira que sa déclinaison vaut -16°) et l’étoile Capella, dans la constellation du Cocher (environ 45° au-dessus de l’équateur céleste ; on dira que sa déclinaison vaut +45°).

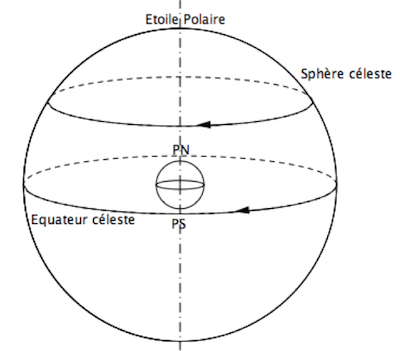

Fig. 1 Le modèle n°2

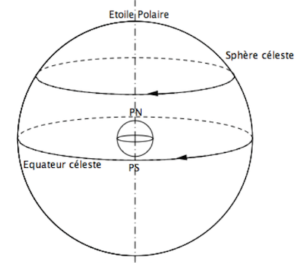

2. Reprenez le schéma du modèle 3, construit dans le chapitre Silence on tourne. Ajoutez-y la trajectoire apparente des étoiles Sirius et Capella sur la sphère céleste durant un jour, comme si nous pouvions observer la sphère céleste de l’extérieur, la Terre étant considérée comme fixe.

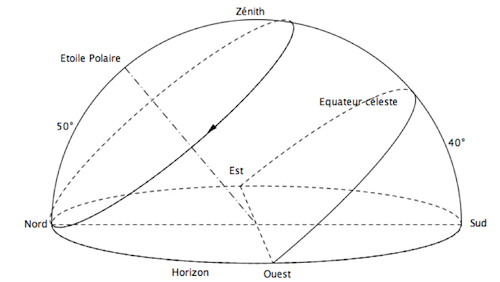

3. Cette représentation du mouvement apparent des étoiles convient pour un observateur situé au pôle Nord. Pour un observateur situé à une latitude de 50°N, il faut incliner le schéma du modèle 3 pour placer le plan horizontal de notre lieu d’observation (situé à 50°N de latitude) horizontalement. La sphère céleste est coupée en deux par le plan de notre horizon. Une étoile se lève ou se couche quand sa trajectoire coupe ce plan.

Sur votre schéma, cachez à présent tout ce que vous ne pouvez pas voir depuis le lieu d’observation. Cette représentation constitue notre modèle n°4.

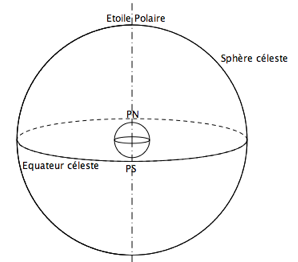

4. Effectuons le même travail en 3D. Sur une demi-sphère transparente représentant le ciel visible au-dessus de notre horizon, tracez le trajet apparent d’une étoile passant au zénith, puis de Capella et de Sirius sur le schéma de la figure 3 ci-dessous.

L’observateur est situé à l’intersection des lignes Nord-Sud et Est-Ouest. Il ne peut observer ce qui se trouve sous l’horizon. Pour un lieu donné, situé à une latitude de 50°N dans cet exemple, l’étoile polaire est visible à 50° au-dessus de l’horizon nord.

Activités pour appliquer

1. Pour un observateur situé au pôle Sud, redessiner le modèle n°4 (partie du ciel visible au-dessus de l’horizon).

2. Même consigne pour un observateur de l’île Campbell en Nouvelle Zélande, (latitude 50° Sud, longitude 166° Est).

3. Même consigne pour un habitant de la ville de Vancouver (latitude 50° Nord, longitude 123° Ouest).